文 | 李辉

与大洪山有了不解之缘

在故乡,又一次走进高中同学之中。

欣赏发起者的绝妙安排,聚会重逢的地点不在校园,不在城里,而是在距随州市区一百公里外的国家级风景区大洪山的丛林之中。远离尘嚣,在幽静的大自然怀抱中回到当年熟悉的地方,难道能有比这更为美妙的重逢场景吗?

我们班是湖北随县(今随州市)一中1974届毕业的高二第九班,当年是学校特设的文艺班(同时学校还分别设有体育班和足球班)。1973年,我们这个班曾长途跋涉到大洪山的解放军某部驻地慰问演出,在深山里度过了难忘的几日。

此次再度车进大洪山,一位女同学特地带来了我们当年在部队驻地的合影照片。大家辨认着旧时模样,谈笑中山影一一闪过。车窗外,阳光忽明忽暗,闪烁不定。我一度默默不语,恍惚间,照片上的少男少女们,变成了车上这群半百之人。

1972年学校文艺宣传队合影,后排右四为李辉

我熟悉大洪山。

早在1965年,大洪山作为当时湖北省省长张体学“四清”运动时期的蹲点地而在湖北家喻户晓。那时,湖北省歌舞团曾排演过一个反映大洪山风光的大型歌舞,并在随县各地巡回演出。依稀记得歌舞中有一首很好听的歌,前两句歌词好像是“大洪山呀山连山,青山绿水好风光”。

这首歌在广播中播放了许久,直到1966年夏天“文革”爆发后张体学被突然打倒而戛然而止。那时,我刚刚十岁,随着母亲住在随县的唐县镇大桥公社小学,虽距大洪山甚远,但这座山的名字牢牢地印在我童年的脑海里了。不过,当时根本没有想到,我未来的生活会与这里相关。

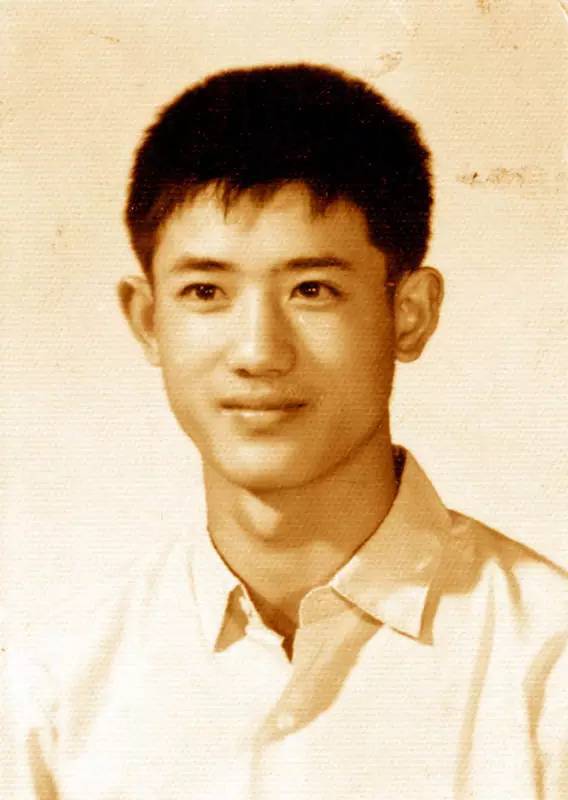

1973年我们班到大洪山驻军慰问演出时的合影,后排左五为李辉

第一次走进大洪山是在1969年。那时我在城关镇东关小学念书,夏收季节我们文艺宣传队一行走进大洪山,一边参加割麦子,一边慰问演出。晚上,我们沿着小溪,走进山村,在稻场上点上汽灯和菜油灯,为农民演出。

真正与大洪山有了不解之缘是在1974年高中毕业之后。那一年九月,我下放到洪山区宋家公社的宋家茶场当知青,一呆就是两年多。我们班上也有不少同学与我一样,也在大洪山插队。一次次,我穿行于山岚丛林中,去别的知青点看望同学。水库清幽,茶园飘香,它们成了知青生活记忆中难得的美丽点缀。

我相信,车上不少同学与我一样熟悉这里,而且也与我一样,对这里有着特殊的情感。

多么值得回味的青春岁月

山还是那座山,但仿佛更高,更静,空气也更清新。

早晨,躺在床上听林间悦耳的鸟鸣,听女同学引亢高歌吊嗓子。上午爬山,穿过丛林,再走进溶洞探幽,大呼小叫此起彼伏,回声在山谷和洞内袅绕不停。黄昏时,与同学相约散步,见那田埂上有黄牛一头又一头缓缓走过。牛铃铛轻轻晃动,铃声因夕阳山影陪衬而愈加显得慢慢悠悠。偶低头,又见到一堆又一堆的牛粪,散落在草间和公路中央……

阔别数十年后的同学重逢,就在这样一种世外桃源般的环境中进行着。

时隔多年,再次走进随县一中校园

多么值得回味的青春岁月!当年的快乐与焦虑,女同学间的叽叽喳喳闲言碎语,男同学间的恶作剧与打打闹闹,老师的严厉和苛刻,都在此时成了美好的回忆。还有一些同学的初恋,当年因蒙蒙懂懂而失之交臂,彼此相见,虽有些悔恨和哀怨,或者难以言说的忧郁,但也成了大家愉快的话题,成了怀旧情绪无比美丽的背景。

回到当年吧!唱起熟悉的歌,跳起熟悉的舞蹈,那些我们班级当年一次次排练一次次演出的歌和舞——《洗衣歌》、《逛新城》、《阿佤人民唱新歌》……老歌老舞带给我们年轻的快感。再唱起今日流行的歌,用《心雨》、《常回家看看》、《涛声依旧》……把怀旧情绪演绎。

曾在我们母校当过老师的翻译家叶君健先生

与我们同行的还有三位老师,其中语文老师和数学老师都已七十八岁高龄,他们都是五十年代初毕业的大学生,学识与修养曾对我们有深刻的影响。在这样的场合中,两位老人也变得年轻了。语文老师即兴赋诗朗诵;数学老师当年是我们的艺术指导,他兴奋地邀请创办幼儿英语学校的女同学,登台演唱起英文歌曲《在一起》。新的歌,老的歌,连续两个晚上的联欢上几乎每个同学都登台表演。我很少唱歌,这次也在热烈气氛感染下,跳上台,与女同学相约高歌一曲《康定情歌》……

“文革”期间,在那个强调阶级斗争、扼杀人性、贬斥知识、贬低老师的动荡年代,是文艺班的特殊构成和教学方式,使我们这些年轻的孩子们有了相对快乐的青春。听老师讲,1973年把学校宣传队集中起来成立文艺班时,本来是为即将恢复的高考做准备,因为,我们这批成天蹦蹦跳跳的学生,文化课成绩却都不错。然而,我们生不逢时,刚进高中不久就赶上发生批判所谓“修正主义教育路线回潮”,紧接着,1974年又是“批林批孔”。

我们做过不少荒唐的事,浪费了不少学习时间,但是,文艺这一特殊形式,使我们在畸形的政治运动氛围中却有了自己快乐的天地。有的唱歌,有的跳舞,有的吹笛子,有的拉二胡,有的画画。我则主要是跳舞,同时,也负责写歌词、编快板、改剧本、办墙报……我对文学的热爱,对艺术的兴趣,正是在这样的背景中开始形成而起步。

唱歌跳舞让我们接近知识——哪怕是肤浅的、偏颇的,因为毕竟不是枯燥的政治术语和口号,更从不同风格的民歌和少数民族歌舞中,知道了家乡外面的世界。唱歌跳舞让我们有开放的心态和乐观的精神——在那个“男女授受不亲”、男女同学不敢随便讲话握手的年代,我们的男女同学之间的交往却比别的班级要自然、随意得多。

我感谢这样的中学生活。在聚会的第一个晚上发表即兴讲话时,我这样说道:“在九班,我们过得很充实。艺术让我们乐观,快乐,让我们总是对生活充满好奇和热情。在一个贬斥知识的荒唐年代,我庆幸在这样的班级度过中学时光。我们的知识是从老师们的言谈举止中获取的。我忘不了老师带我们看月亮,看星星;忘不了在清晨老师带我们去乡下,脚下的草叶上还挂着冬霜。”

时至午夜,陶醉了的女同学们,表现出比男同学更大的“疯狂”,一遍遍从记忆库里搜寻许多日子里不再跳的舞蹈。岁月流痕似乎不再存在,身躯的变化也不再重要,重要的是心态忽然间都年轻了。年轻的舞步,又回到了她们的脚下。

或许,许多年的分手,就为了这两个夜晚大家无悠无虑、物我两忘的重逢狂欢?

怀旧不仅仅是个人一己的情感需要

从大洪山回到城里,我们又走进了当年的校园。

我们变了,校园更变了。走到这里,才知道,一中已经搬到郊外新址,据说是扩校的需要,老校园成了另外一座学校的所在。

土城墙没有了,城墙上的树林子和护城河没有了。我们的教室也没有了,教室前的麦地更是早没有了踪影。好在有将近七十年历史的几幢民国老建筑依然耸立着。一座屋顶上有高高钟楼的礼堂,两幢典雅的老教学楼,留下了旧时模样。多少次我们在教学楼里穿行,多少次在礼堂舞台上排练和演出,如今恍然已成隔世!礼堂外观依旧,但听说舞台被拆了,内部被隔离成了办公室。周日,门紧锁着,透过门缝,打量里面景象,什么也没有看见……

有些怅然。但也为这几幢老建筑还保留着而高兴。我想不出,如果没有了它们,母校校园的追寻还有什么意义?多亏它们还挺立着,为我们的怀旧情绪,提供了最好的载体。

不必如一个建筑专家那样去审视老房子的结构布局,也不必留意细部的沿袭与演变。我们要做的只是细细品味曾经看着我们成长的东西。现在很多城市的的人明白了老房子的价值。老房子不再是沉重的包袱,不再是一座城市难看的疤痕。一个城镇因为拥有老房子和老街巷而增添魅力。遗憾的是,随州城里已经没有多少老房子和老街巷了。

幸好,母校的钟楼礼堂还在! 它建于民国时代,抗战前,著名翻译家叶君健曾在我们母校当过教师。八十年代我去采访他时,曾听他讲过当年往事。

瞩目老礼堂的时候,我想到了这些。真的,一个人的怀旧,是很难与他所生活的环境分开的。一座校园,一个城市,一座村庄,它能否为一代代人留下怀旧的载体是非常重要的。这不仅仅是文化的意义,更有情感上的丰富意义。我很遗憾,留下我们青春足迹的这些老房子和老校园,已不属于一中。换句话说,搬迁它处而没有了它们身影的新的一中,已不属于我们的怀旧,不属于我们的记忆。

我不明白,决策者们为何不在扩建新校园的同时,仍将老校园作为老区保留,使新、老校园形成整体,有一个顺理成章的历史衔接?这样,因有一个值得珍爱的怀旧的载体,几十年来从老校园毕业出去的成千上万的学生,重访故园时才会有更温馨的、终身难忘的回忆。

这不只是仅仅限于个人情感的抽象话题,而是在现代化的今天,越来越受到人们重视的文化主题。我们常以拥有几千年的历史而自豪,但在日常生活中,我们却并不珍爱传统。特别是在“文革”初期的“破四旧”中,许多宗祠、家谱、传物都被毁于一旦,对传统的感情也被视为大逆不道。于是,人们不再关心过去,不再珍爱传统,这似乎已成为一个无法停下来的惯性。

在欧美、日本乃至许多国家,几乎每个家庭和个人,都珍藏着祖辈的遗物,一个杯子,一幅画,甚至一张老照片,一代代传下来,成为家庭怀旧的载体。一座村庄、城镇和都市也是如此。一幢幢老房子和老街,其实就是城市的杯子、画、老照片,也应该成为怀旧的载体。

怀旧不仅仅是个人一己的情感需要,更是一座城市有没有吸引力、有没有感召力的文化底蕴所在。

那一夜,我难以入眠。

那些天,不止一次听蔡琴的歌——《被遗忘的时光》……